戦の神とエテルマリアの少女

第9章 エテルマリアの魔者

Work by ネオかぼちゃ

「おいロア!エテルマリアが何かヤバいことになってるぞ!」

それは半年ほど経ったある日のことだった。

ロアとレヴィアーナの元にアグマが駆け込んでくる。

「何が起きている。」

先ほどまで楽しそうに話していたロアの声が低くなる。

「お前の話してたエテルマリアが気になって覗いてみたんだよ。そしたらみんな咳してて具合悪そうだし、病院の中患者だらけだったし、もしかしたらフェリカちゃんも大変なことになってるんじゃないのか?」

「アグマ、お前の目でフェリカを見れないか?家の位置は俺が教える。」

「任せろ!」

ロアの指示通り、アグマは目を閉じる。

アグマは火を通して物を見る目を持っている。故に、火が灯っている所であれば天界から見えにくい場所まで見ることができるのだ。

「ん~~~・・・・・ダメだ、何も見えない。火がついてないのかな?昼間だからかな?夜にもう一度試してみる?」

焦りを滲ませ気がきでないロアの袖をレヴィアーナが強く引く。

「地上までオレが送る。お前にとって大事な子なんだろ。」

それを見たアグマは二柱の肩を強く叩いて踵を返す。

「よっし!じゃあそっちは任せたよレヴィ!僕、アガルテ様に伝わってるか分からないからとりあえずそっちに向かうね!」

「任せとけ。」

「・・・!ああ、2柱とも頼んだ!」

エテルマリアの街から離れた森の中へ一本の紫雷が地上へ落ちる。

「俺の雷は目立つからな。ちょっと遠いが無事到着したぞ。」

「ありがとな、レヴィ。」

「いいってことよ。ドヤされる時は全部お前にふっかけるからな?あと、今度上手い酒奢れよ?」

レヴィアーナはニカリと笑う。やはり持つべきものは悪友だ。

「俺はフェリカの元へ向かう。お前はここで待っててくれ。」

「分かった。」

レヴィアーナを残し、ロアは街へ降りる。

昼間だというのに街はあの頃のような穏やかさはなく、街路樹の木々と潮の音が不気味にざわめいていた。

住人の気配はある。だが、いやに静かで淀んだ空気が漂っていた。

これは間違いなく死の匂いだ。

自分が不在のわずか半年の間に流行病が起こったのだ。

一緒に歩いた通り、顔馴染みの店。子どもらと遊んだ公園。

彼らはどうなっただろうかと頭を過りながらも、それらを横目にフェリカの家を目指して駆ける。

無事でいてくれと、そう願いながら。

「フェル!俺だ!ローレンスだ!」

フェリカの家のドアをノックし名前を呼ぶ。が、返事は疎か物音一つしない。嫌な予感がする。

街はあの有様だ。こんな状況で彼女が外出するだろうか?

やむを得ず、ロアは鍵を開け中に入った。

質素な雰囲気の家の中。物は綺麗にされており、椅子や布類などのズレから使用されていた形跡はある。が、そのまま体温を失ってしまったかのように静かで、窓辺に置いてある花瓶の花だけが唯一この空間の中で生きているようだった。

「フェル!返事をしてくれ!」

分かっている。分からないはずがない。この家にはもう人の気配が無いことを。

それでも家の中、フェリカの姿を探す。

「フェル!フェル、どこだ!?」

二階へ上がり、とある部屋の扉を開ける。

大きな本棚には植物図鑑や絵本、小説などが収められ、机の上にさえ本が積み上げられている。

レースのあしらわれた寝具、そしてぬいぐるみや、あの祭りの日に購入した工芸品と、小さな陶器の置物が飾られた棚。

フェリカの部屋だ。だが、そこに彼女の姿はなかった。

主人の居ない部屋に半ば放心しながら窓辺の机へ目線をやると、そこには手紙が置かれていた。

宛名はローレンス。もう一人の、人間としての自分の名前だった。

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

愛するローレンスへ

早いですが私は母に会いに行くことになりました。父はもう着いている頃だと思います。

ずっと一緒に居たいと私が言ったのに、その言葉を裏切る結果になってしまった事を許してください。

あなたと過ごすはずだった未来を本当に楽しみにしていました。

まだここで待っていたかったけれど、それは叶わないようです。

だからせめて最後にこの手紙と言葉を送ります。

ローレンス、あなたを愛しています。

ずっとずっと、愛しています。

初めて出会ったあの日、私を怖い人達から助けてくれてありがとう。指輪を届けてくれてありがとう。お祭りに誘ってくれてありがとう。

最初の年、何度も助けてくれた事、頼りなかった私の手を引いてくれた事はとても嬉しくて、一緒に屋根の上から見たパレードや花火はとても新鮮で刺激的で、ローレンスとお祭りを巡った6日間は私の人生を変える体験でした。

それから毎年あなたがこの街に来てくれる事がただただ待ち遠しくて、お祭りが終わってお別れするのはいつも寂しかったけれど、だからこそ1日1日を大切に過ごす事ができ、ローレンスとの日々を素敵なものにする事ができたのだと今では思います。

あなたのおかげで私は外の世界を知れた。あなたのおかげで私は前を向けた。あなたのおかげで私の道を選べた。

今まで本当にありがとう。

私がいなくなっても、どうか私の想いを忘れないで。あなたは人間として生きていって。

私は先に行くけれど、どうかこの先のあなたの人生に多くの幸福がありますように。

次会う時は冥界を案内できるようになっているかもしれません。

私にとってあなたと過ごした日々は、一つ一つが宝石のように煌びやかで大切な思い出です。

ありったけの愛と感謝を込めて。

フェリカ・レリーチェより

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

手紙を握りしめ、頭が冷えていく感覚に深く息をつく。

まだ信じられない。

そうだ。もしかしたら、遺書を残してはいるが街の病院で治療を受けているかもしれない。

半信半疑のまま、フェリカの指輪をかざす。

「持ち主の元へ導け。」

フェリカと初めて会ったあの日、神殿からフェリカを追いかける時にかけたまじない。

指輪の光に導かれるまま、家を出て歩き出す。

祭りの日、フェリカと共に歩いた道。華やかな音と景色の中、長い髪を揺らしながら近くを歩く彼女の姿を思い浮かべる。

そうして辿り着いたのはあの墓地だった。

フェリカの母の墓石の隣に新たに2つ、簡易だが新しい墓が建てられていた。

墓石に刻まれた名前、一つはドナート・レリーチェ。そしてもう一つは・・・。

「フェリカ・レリーチェ。」

死は平等だ。

死は生物全てに必ず訪れる。それは神とて例外ではない。

神は老いず頑丈だが、核を砕かれたり、全てのエネルギーや神威を失えば死ぬ。

一方人間は脆く、寿命がずっと短い事はもちろん知っていた。今までそれを何度も見てきた。

生きている以上遅かれ早かれ必ず終わりが来る。それがこの世界の摂理で、ただそれだけだったはずなのに。

あの日、墓地で知ってしまった。

失ったものに対する「もっと一緒にいたい」「もっと話したい」「もっと見ていてほしい」「もっと触れていたい」。

今まで自分が気づかなかった欲。終わりとはそういうものだと心のどこかで諦めていた願い。

指輪を届けたあの日、出会ったのは初めてではなかった。

初めて会ったのはフェリカがまだ小さい時だった。神殿を歩き回っていた幼い彼女を魔者から庇った時だった。

そして2回目は母を亡くして間もないフェリカが神域に迷い込んで来た時だった。すぐにあの子どもだと気づいた。

彼女も自分を覚えていたらしく、驚いて礼を告げた後自分に言った。

「お願いします。お母さんを一緒に探してください。」

初めは彼女の母親もこの世界に迷い込んだのかと思って探すのに付き合っていたが、最終的に母親は亡くなっているのだと知った。

死んだ魂は冥界にいる事、今のフェリカには会えない事を告げると彼女はひとしきり泣いた後家に帰ると言った。

「いつかエテルマリアに来てください。お礼に今度は・・・フェルが案内します。」

そう約束を残して人間界へ帰っていった。

だから何となくそれを思い出して地上に来たのだ。

それにローヴライン自体かつて自分とあの王が支配した国だったのだから、少し興味があった。

神域での記憶を消したフェリカは当然覚えているはずがないから、再会して一応エテルマリアに来るという約束を果たしたし、顔を見れたので帰ろうと思っていた。

でも何となく気まぐれで、退屈凌ぎで案内を頼んでしまった。

その結果、積み重ねた日々と経験、想いが彼女を特別な存在にしてしまったのだ。

「フェリカの魂は今どこにある。」

ロアの問いに指輪は天を指し示す。

光を追った目線の先、ロアは空の違和感に気づいた。

自分達が無理やり降りてきた影響で空間が歪んでいるのかと最初は思ったが違う。何かがおかしい。

「ロア様・・・?なぜここに・・・。」

その声にハッと周囲を見渡すロアの元に、部下の一人が身体を引きずりながらやってきた。

「どうした!?何があった!」

「魔者です・・・その毒気にやられました・・・。もう一人は喰われました・・・。ここは危険です、早く離れてください!」

かなり辛そうな様子で、それでも空を指差す。

「空です・・・!この街の上空に魔者が潜んでいます・・・!」

その指が示す先をもう一度見やる。あの違和感は、あの歪みは魔者の結界か!

それならば指輪の光が指していた先は・・・。

魔者に捕食された魂は消え、元には戻らない。

光が示しているという事はきっとまだ消えていないのだろう。

もしそうなら急がなければいけない。

それに魔者の瘴気が街を覆っているのなら、確かにここに居るのは危険だ。

ロアは部下を背負い急いでこの場を後にした。

◆◇◆

「待たせたな。レヴィ。」

「おかえり・・・って、どうしたんだそいつ!?大丈夫か!?」

背負ってきた部下を木陰に寝かせながらロアは状況を説明する。

「あの街の上空に魔者がいる。すでに部下一人が食われたらしい。」

「魔者案件か!・・・で、彼女はどうだった?」

レヴィアーナの問いにロアは無言で首を振る。

「・・・そうか。」

「とにかく俺はその魔者を倒す。お前はどうする?待ってるか?」

「オレも行くに決まってんだろ!」

ロアとレヴィアーナは拳を軽くぶつけ合わせ、それぞれ上空へ向かって飛び立つ。

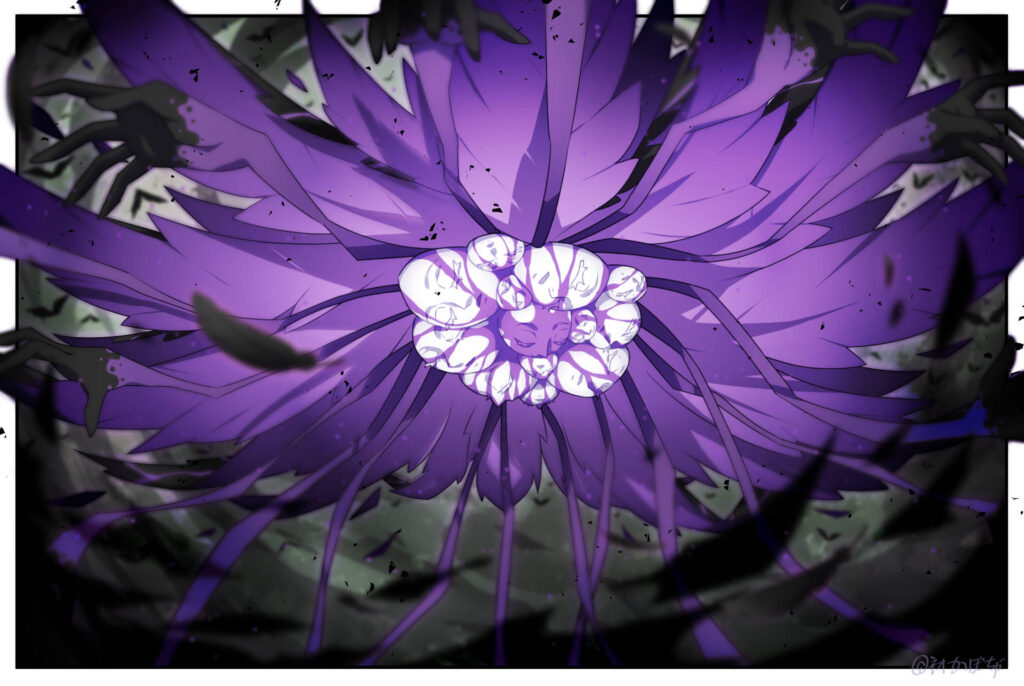

街の真上に到達したロアが空の歪みをひと薙ぎすると、徐々に透明な揺らぎの中から潜んでいた者が露わになる。

黒く巨大な花が咲くが如く、空をその悍ましい姿で覆う魔者の姿があった。

まるで死骸に集まる黒い鳥の群れ、羽の塊。そこから覗くいくつもの巨大な顔。伸びる多数の手は地上を撫でている。

「こいつが原因か・・・!」

「でっけぇ・・・。街の4分の1くらいの大きさか?」

想像以上に巨大なその姿に驚いている暇もなく、二柱に気づいた魔者からいくつもの腕や黒い鳥の群れが襲いかかってきた。

迎撃しながら魔者から距離を取り、周囲を飛んで観察する。

周囲はおそらく毒と呪いの瘴気が満ちており、いくら上位の神とはいえ呪いを受ければ解呪するまでその効果に苦しめられる事になるだろう。

「ロア、お前さっき街に行っただろ。あれの瘴気浴びてたんじゃないのか?平気なのか?」

「確かに何ともないな。地上は瘴気が薄かったんじゃないか?」

二柱はふと思い出す。地上に降りる直前、アグマに背中を叩かれた事を。

「もしかしてアグマの浄化の加護か!あの野郎!」

親指を立て、ウインクしているアグマの姿が浮かぶ。病が蔓延している場所だからこそ気を回してくれたのだ。

だがアグマの火の加護はあくまで街に漂っている程度の瘴気を防げるもので、魔者の至近距離のより濃い瘴気の中では歯がたたない。

「よし、こいつ目はまだ開いてないな。」

ひとしきり観察を終え、レヴィアーナが少し安心したように呟く。

魔者の強さは目の有無、開眼しているかどうかで判別することができる。

目があり、目が開いている者ほど強力で脅威となる。逆に目が無い者、目が閉じている者は下級~中級の魔者となる。

だがこのままにしておけばいずれ開いてしまう。むしろ開花寸前と言ったところだ。応援を呼んでいる暇はない。

「さて、どうやってあの魔者を倒すか。」

「オレの雷だけじゃ、あの巨体が消滅するまでに焼ききれず地上に落ちる。地上に落ちたら毒霧でエテルマリアは終わりかもな。」

地上と魔者の距離は約8,000mとはいえ、現実的ではない。

「ロア、お前の武器庫に街を守れる盾は無いのか?」

「俺の持ってる盾は自分しか守れない。街一つは無理だ。」

きっと防御に特化した神であればそんな盾でも街を守れるほど力を引き出せたのだろうか。

大技を放てば楽に解決できるが、巻き込まれたエテルマリアの壊滅は必至だ。

「街の上での戦闘はなるべく避けたい。あいつを海上まで動かして、そこで仕留める。」

「どうやって動かす?オレはあの手や体には触らない方が良いと思うな。」

「俺が鎖を出してあいつを捕らえる。レヴィ、お前は龍になってあれを引っ張れるか?」

「おう、やってみるからちゃんと護衛しろよ。」

鎖で捉えた瞬間おそらく魔者は強い瘴気を撒き散らす可能性がある。

だがこの距離であれば瘴気が地上に到達する前にレヴィアーナの風で防げる。

「分かった。海上まで動かしたら俺があいつを斬る。レヴィ、お前は地上に落ちる破片を焼き尽くせ!」

「かなり天候が荒れるが、任せろ!」

「行くぞ!」

再びエテルマリアの上空、無機質に浮かぶ巨大な魔者の周りをみるみるうちに黒い雷雲が覆い尽くしていく。

その黒雲を破るように、魔者に匹敵するほどの巨大な蛇が首をもたげた。

雷光を照り返す紫の鱗、3対6枚の大きな翼を持つ蛇龍。レヴィアーナの真の姿だ。

魔者が無数の手を、鳥の群れをレヴィアーナに向けて放つ。

だがそれらは間に立ち塞がるロアの剣に阻まれ、レヴィアーナに届くことはなかった。

ロアが鎖を召喚し魔者を捉えようとした瞬間、何かを察したのか魔者が街に無数の手を伸ばし急降下を始めた。

「まずい!!」

鎖を絡めて行くがこのままでは間に合わない。

レヴィアーナの制止する声も聞かずにロアは呪いを浴びることも厭わず魔者の直下に滑り込む。

魔者の巨体が迫る中、こんな危機的状況の中でも妙に頭が冴える感覚があった。

ふと自分を打ち倒した4柱と対峙した時の事を思い出した。

あの時も背にした地上には自分達の国があって、それでも結局自分が敗北したせいであの帝国は滅びてしまった。

正確には支配した地域はバラバラになり、地上から名前も消えてしまった。

そんな亡国の現在。自分への信仰も薄れ、名前も姿も何もかも変わってしまったもう思い入れもない国だったが、それでもまたここでフェリカをはじめ、好きだと思える人間ができた。

たとえ今滅びていつかまた何事もなく復活するとしても、フェリカと共に過ごしたこの場所を、今ここにいる人間達が続けていくエテルマリアを存続させたい。だから・・・。

だから今度こそ、絶対にここを通してはいけない!ここを守らなくてはいけない!!

そう強く両手を伸ばした。

鼓動に合わせ、まるで障害が取り払われた血液が勢い良く流れて行くように、伸ばした手の先に力が集まっていく。

直後、光の壁が街全体を覆っていく。

魔者と瘴気は壁に阻まれ、地上はおろかロアに触れることさえできない。

「無茶しやがって!」

その間にレヴィアーナが素早く鎖で魔者を捕え、地上から引き剥がす。

「———————————!!!」

抵抗を続ける魔者は高い悲鳴をあげながら、地上にしがみつくこともできず見る見るうちに海上まで引きずられていく。魔者が離れたのを確認した後、光の壁は崩れていった。

「今のは・・・?」

しかし今はその事を考えている場合ではない。

すぐにレヴィアーナを追いかけ、魔者の攻撃から守る。

ついに海上まで動かされた巨体を眼前にロアは長剣を構える。

刹那——————

ロアから放たれた数多の斬撃が、捕らえていた鎖ごと魔者の体を切り裂いた。

「ぎゃあああああああああああああああああああああああ・・・・・・!!!!」

耳障りな悲鳴をあげ、幾つにも細切れにされたその体は崩れ堕ちていく。

「今だ!撃て!!」

直後、黒雲の中を閃光が縦横無尽に駆け抜け、海上へ向かって落ちる無数の肉片を次々と焼き払っていった。

「当てんの上手いだろー!オレらに掛かれば目の開いてない魔者なんて余裕よ!」

「でかしたレヴィ!」

人型に戻ったレヴィアーナとロアがハイタッチを交わす頃には魔者は跡形もなく消滅していた。

「姉貴ほどの浄化能力は無いが、俺の雨で魔者の呪詛もある程度流れるだろ!」

仕上げとばかりにレヴィアーナが手を一振りすると、エテルマリアの上空に集まった黒雲から激しい雨風が降り注ぎ始める。

しばらくして、ひとしきり大地を洗い流した雨は止み、雨雲の隙間から伸びる光が地上を暖かく照らしていった。

ロアは周囲を見渡す。

魔者が居た場所には魂の欠片はおろか何も残ってはいなかった。もはや手遅れだったのか。

絶望に俯いたロアは指輪がまだ天を示し続けている事に気づく。

光の先は魔者ではない。あの巨体に遮られていた天界だったのだ。

魂の行き先は天にある冥界。

死んだ生物の魂はあまねく冥界の神の所有物である。一度死者となれば他の神にも手を出すことができない絶対のルール。

そしてそこを支配する他神嫌いの冥界の主と、部外者を蝕む死の穢れ。

だがそんなことは諦める理由にならない。とにかく今はそこへ行くしかない。

「待ってろよ、フェル。」

ロアは指輪を握りしめその場を後にした。

当サイトの内容、テキスト、画像などの無断転載、無断使用、自作発言、AI学習を固く禁じます。

Unauthorized copying, replication, use of the contents and AI learning of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁对本网站文字、图片等内容进行未经授权的转载、非授权使用、AI学习。